就業規則とは?

1.就業規則の重要性

就業規則は、企業と従業員との間で労働条件や職場ルールを明確に定める基本文書です。

これを整備することで、トラブルや誤解を未然に防ぎ、健全な労使関係と組織運営が実現します。

2.労働条件の明確化

就業時間・休日・休暇・賃金・退職などの条件を文書化することで、従業員が安心して働ける職場になります。

3.法改正への対応

労働基準法や育児・介護休業法など、法律は年々改正されています。

就業規則も最新法令に即してアップデートすることが必要です。

4.企業のニーズに応じたカスタマイズ

フレックス制度やテレワーク、裁量労働など、現代の働き方に合った内容へ柔軟に対応可能です。

5.就業規則の基本定義と位置づけ

-

賃金・労働時間・休日などの労働条件

-

服務規律や社内ルールを統一的に定めた基本ルール

労働契約(個別)< 就業規則(全社共通の基本ルール)

6.就業規則作成が義務となる事業所

-

常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用している場合

-

法人単位ではなく、事業場単位で義務が判断されます

→ 労基署への届出が必要/未提出は罰則の対象

7.就業規則がないことで起きる問題

-

労使トラブル時に行政に指摘され、会社側が不利に

-

義務のある事業所で未作成・未届出だと法違反に

-

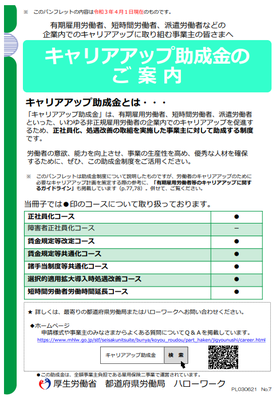

助成金申請にあたって就業規則の提出が必要になることも

8.就業規則で定める3つの記載事項

| 区分 | 内容例 |

| 絶対的必要記載事項 | 労働時間・賃金・退職・解雇など |

| 相対的必要記載事項 | 退職金制度、休職制度など(制度がある場合は記載義務) |

| 任意的記載事項 |

表彰・慶弔など自由に定めることができる事項 |

出典:厚生労働省「モデル就業規則」

9.残業時間の記載がないリスク

就業規則に残業の有無が明記されていないと、36協定を締結していても残業命令が無効になる可能性があります。

→ 安全のため「残業の有無」を就業規則にも記載しましょう。

10.就業規則で明文化すべき主要ルール

-

正社員・パートの定義

-

所定労働時間

-

賃金の支払方法・割増計算方法

-

定年制・退職事由など

【絶対的必要記載事項の具体例】

(1)割増賃金の計算方法

(2)特別休暇の取扱い(範囲・有給/無給など)

(3)解雇の事由(業種・実情に応じた具体化が必要)

11.テンプレート利用の落とし穴と対策

よくある誤り

-

テンプレートをそのまま流用

→ 会社に合わず、逆に不利な運用になることも

効果的な使い方

-

行政例・書籍・同業他社などから3種類以上収集

-

共通点や独自性を分析

-

自社に合ったルールを抽出し、必要部分を補完

12.定めておくと良い追加規定

正社員転換規定

→ キャリアアップ助成金(正社員化コース)で最大57万円支給

→ 条文の不備があると不支給になる恐れあり

休職規定

→ 曖昧だと復職困難な社員の長期在籍や保険料負担が発生

→ 明文化で対応ルールの明確化・リスク軽減

13.就業規則のアップデートは必須!

例:2019年施行「年5日の有休取得義務」

→ 古い就業規則では法令違反のリスクがあるため、定期的な見直しが重要です。

14.就業規則変更時の注意点

-

原則:労働者と会社の合意による労働条件の変更

-

例外:合理的な内容+従業員への周知で、就業規則による変更も可能

→ 初回作成時から、慎重な内容検討が求められます。

15.自作 vs 外注(専門家)

【自社で作成する場合】

メリット

-

社内実態を反映しやすい

-

規則全体の構造が理解できる

デメリット

-

時間と労力がかかる

-

法的なリスクの見落としが生じやすい

【専門家に外注する場合】

メリット

-

専門知識による的確な条文整備

-

作成の負担が少ない

デメリット

-

費用(10万~100万円)

-

要望の細部まで反映には工夫が必要

▶ 就業規則は、「会社を守り、働く人も守る」法律文書です。

法改正・トラブル対策・助成金対応など、今の時代に合わせた整備をおすすめします。