突然の不幸は、誰にでも起こる可能性があります。

もし家族が亡くなってしまったとき、残された家族の生活を支える仕組みが「遺族年金」です。

でも、この「遺族年金」には実は 2種類 あり、よく混同されてしまいます。

この記事では、

-

日本年金機構の「遺族年金」

-

国(厚生労働省)の「労災保険による遺族補償年金」

の違いをわかりやすく説明します。

また、共働き家庭でも受け取れるのかについても解説します。

📘 まずは整理:遺族年金には2つある!

| 制度の種類 | 管轄 | 原因 | 支給されるお金の目的 |

| 公的年金の遺族年金 | 日本年金機構(年金事務所) | 病気や老衰など、仕事に関係のない死亡 | 家族の生活保障 |

| 労災保険の遺族補償年金 | 厚生労働省(労働基準監督署) | 仕事中や通勤中の事故・病気による死亡 | 労働災害への補償 |

🏢年金機構の「遺族年金」とは

日本年金機構によると、

公的年金の遺族年金は、亡くなった方が年金制度に加入していたかどうかによって支給されるものです。

種類は次の2つです。

| 名称 | 対象 | 内容 |

| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた人 | 子のある配偶者または子に支給される。 |

| 遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた人 | 会社員・公務員が亡くなったときに、配偶者や子に支給される。 |

💡遺族基礎年金の主なポイント

支給条件(抜粋)

-

死亡した人が国民年金の被保険者または元被保険者

-

保険料納付要件を満たしていること(納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上)

-

受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」

令和7年度(2025年度)の金額(参考)

-

年額:831,700円 + 子の加算

(第1・2子:各239,300円、第3子以降:各79,800円)

📍引用元:日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件)

💡 遺族厚生年金の主なポイント

支給条件(抜粋)

以下のいずれかに該当する場合、遺族に支給されます。

-

厚生年金の被保険者の死亡

-

被保険者期間中の病気・けがが原因で死亡

-

老齢厚生年金・障害厚生年金を受けていた人の死亡

支給額の目安

-

原則として、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3

-

配偶者の年齢によっては「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」が加算されます

📍引用元:日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件)

⚙️ 労災保険の「遺族補償年金」とは

一方、仕事や通勤が原因で亡くなった場合は、

**労災保険(厚生労働省)から支給される「遺族補償年金」**が対象です。

この制度は、働いていた人が

「仕事が原因の事故・病気で亡くなった」

場合に、残された家族の生活を支えるために支給されます。

🧾 支給対象者(順位)

労災保険法第16条により、支給の優先順位は以下の通りです。

-

妻(または60歳以上・障害のある夫)

-

子

-

父母

-

孫

-

祖父母

-

兄弟姉妹

※ 婚姻届を出していない「内縁関係」でも対象となる場合があります。

※ 胎児(お腹の中の子)も、出生後に受給権が発生します。

💰 支給金額の目安

| 家族構成 | 支給日数(給付基礎日額×日数) | 一時金(遺族特別支給金) |

| 1人 | 153日分(55歳以上の妻は175日分) | 300万円 |

| 2人 | 201日分 | 300万円 |

| 3人 | 223日分 | 300万円 |

| 4人以上 | 245日分 | 300万円 |

📍引用元:厚生労働省 労災保険制度

👩❤️👨 共働きでも受け取れる?

はい、共働きでも受け取れます。

厚生労働省の資料では次のように説明されています👇

「被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた共働きの場合も、

“生計を同じくしていた”と認められる。」

(厚労省「労災保険遺族年金」資料より)

つまり、夫婦がお互い働いていても、

-

家賃や生活費を一緒に出し合っていた

-

家計を共に支えていた

この関係があれば、遺族補償年金を受け取る権利があります。

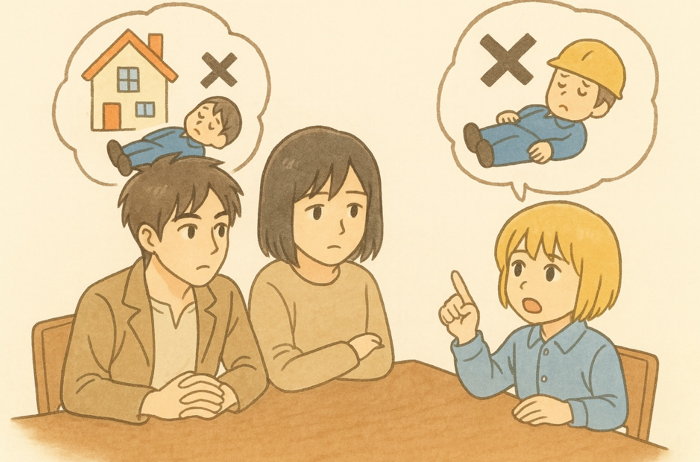

⚖️ 2つの年金、どちらが対象?

| 状況 | 該当する制度 |

| 病気や老衰など、仕事と関係ない死亡 | 年金機構の「遺族年金」 |

| 仕事中・通勤中の事故や病気による死亡 | 労災保険の「遺族補償年金」 |

| 仕事中の事故だが、厚生年金にも加入していた | 両方の年金を申請できるが、重複部分は調整あり |

「どちらの制度で申請すればいいのか」

「両方請求できるのか」

「どちらが有利なのか」

これらはケースによって大きく異なります。

森事務所では、

-

年金機構の遺族年金の請求サポート

-

労災遺族補償年金の申請・資料整理

-

両制度の併給や調整の相談

を一貫してサポートしています。

🌸 共働きでも安心を

共働きでも、「生計を共にしていた」家族であれば遺族年金を受け取ることができます。

ただし、死亡の原因が「仕事上かどうか」で制度が分かれるため、

まずはどちらの制度に該当するかを確認することが大切です。

森事務所では、

「年金機構」「労災保険」どちらの手続きも分かりやすくご案内しています。

どうぞお気軽にご相談ください。